Moreno Pisapia | 18 Ottobre / 15 Novembre 2014

La cifra è lo scavo, è la sottrazione, è il levare. Da sempre in Moreno Pisapia c’è questo segno che si sottrae per incidersi più a fondo, per arrivare all’origine, a quella polla sorgiva a cui tutto ritorna e da cui tutto procede in una perfetta circolarità di nascita e di lutto. Al principio c’era l’architettonica memoria di una struttura smembrata, del cui punto di giacenza – di rimanenza – si andava alla ricerca (dalla figura all’astratto). E ancora – nella mano e nella mente – certe derivazioni dai maestri amati, ma anche certe citazioni prevedibili: il debito di una traccia che nasce da un attraversamento di devozione, dall’umiltà di un apprendistato necessario. Poi è a poco a poco cresciuto – con il rigore dello scavo – il segno di un proprio e più personale dominio. Che ora giunge a maturità – persuasiva maturità – attraverso l’elaborazione di un diverso ritorno: l’artigianale trionfo che nell’assoluta sobrietà del segno compone un reticolo di cretti, tagli, sinopie naturali, schliemanniane stratificazioni, linee di una memoria residente, che altro non è se non memoria di arcaici e ormai desueti e dismessi (dimessi) manufatti: defunzionalizzati ma non destituiti. Tutt’al contrario: restituiti.

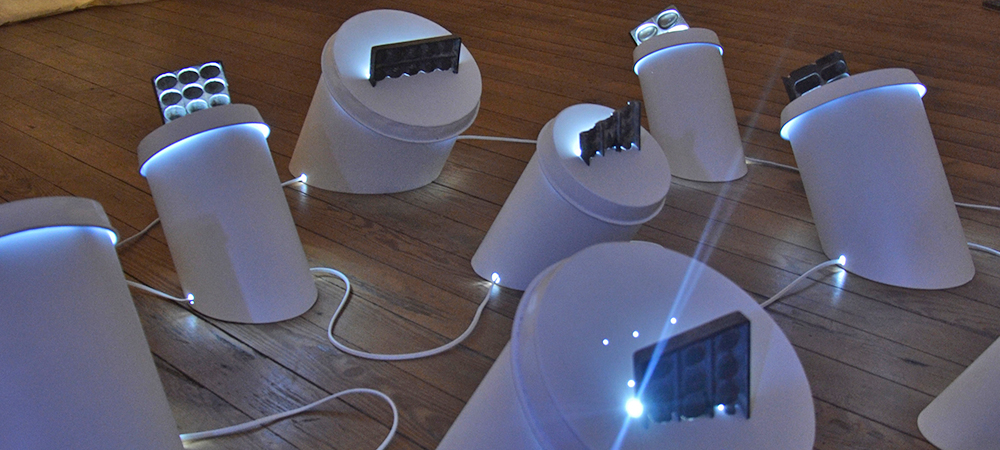

Due le dritte concettuali: di concetti che si legano al rigore morale, alla semplice, e dunque serafica, natura dei miti; al sogno della più casta datità, alla stratificata complessità di ciò che non è che semplice. C’è il disseppellimento del mistero – l’ombra lasciata dalla mano fabbrile (e che viene da una autobiografica che congiunge un figlio a un padre, un mistero a un mestiere), il residuo di un esercizio di quotidianità (e allora vedi le teglie, vedi gli stampi destrutturati, frazionati, innestati, infissi). E poi ci sono le installazioni che coniugano i bianchi e i neri, le luci e le ombre in un permanente gioco metafisico di ossimori. È il “partito preso delle cose”, è il sentimento acuto di contatto estremo, ma è anche la fiducia di una salvezza, è la speranza di un ritorno. Il risultato può venire dal conflitto di bianco e di nero, ma è sempre la conquista di un modo di vedere, che è poi un modo di sentire: superficie che viene dalla profondità, pellicola che s’innerva nel profondo e nello sprofondo. A Moreno Pisapia è del tutto estranea la retorica della cornice, meglio: della cornicetta decorativa. La sua ricerca tende all’essenziale, aspira alla grazia luminosa dei “puri di cuore”, dei “cuori semplici”, come la Félicité di Flaubert, la servante au grand coeur. La sua è ricerca di vita e vivagni, aspira alla rotondità della sfera, e sia pure di una sfera – come accade in lui – trovata nelle forme anch’esse del quotidiano, nella forza straniante (a volte straziante) dell’usuale, nel “recupero” (si dica pure zen) dell’oggetto simbolico da sé parlante. Resta – di questa ricerca ormai matura – il respiro poetico che non si disperde nell’eccesso mentale, ma che invece si dà come dono e come destino. Giovanni Tesio